ダイヤモンド・オンライン

ウェブサイトスポンサー企業(記事数上位10社)

掲載記事

全 1,485 件中 781 - 800 件を表示

「つながらない」「途切れる」を自動で解決。リモート商談や会議を止めないAI活用型Wi-Fiとは

ネットを使った業務の日常化とともに、「つながらない」「途切れる」「遅い」といった接続トラブルに悩まされる場面が増えている。せっかくの商談が台無しになったり、会議が長引いて、ついイライラしたりすることも。そんな悩みをAIが自動で解決し、先々の不具合を予測しながら改善できる革新的なマネージドWi-Fiサービスが登場した。

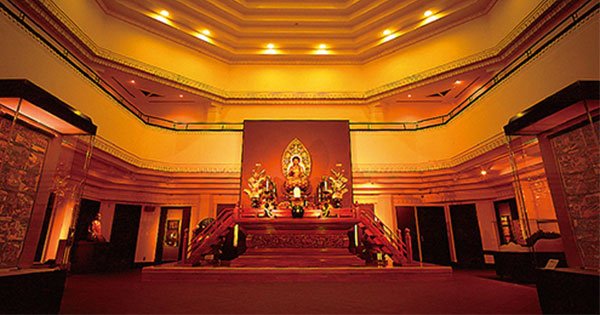

第2回:オリジンは仏教の教えと禅の精神。歴史的な博物館や、新図書館で「知」を発信

1592年に開学した「学林」に起源を持つ駒澤大学。比類のない歴史の中で学びの軸となってきたのは、仏教の教えと禅の精神。駒澤大学の“今”を紹介する全4回連載の第2回は、知の情報発信基地として駒澤大学を象徴するユニークな「禅文化歴史博物館」と2022年オープン予定の「新図書館」を紹介する。

「勘と経験」に頼る人材活用はもう通用しない。優秀な人材を多数抱える企業がエンゲージメント向上のためにしていることとは

「企業は人なり」――経営の神様、松下幸之助氏の名言にあるように、会社をさらに成長させるには、今いる人材をどのように生かし、育てていくかが課題となる。しかし多くの企業が、「人材を活かしきれていない」「組織としての問題点が多い」といった問題を抱えている。どうすれば解決できるのだろうか。

「テレワークは生産性が47%向上する」というForbesのレポート。働く場所を選ばない、新しいワークスタイル導入のために必要な3つのこと

テレワークの加速に伴い、どこでも働けるWFA(Work From Anywhere)という考え方が広がってきた。Forbesのレポートでは、オフィスでのみ働く場合と比べて「テレワークは47%も生産性が向上する」との見解が示され、またCNBCの調査では、27%の従業員がフルタイムの在宅勤務を希望し、36%が在宅勤務の時間を増やしたいと回答。

DXを加速させ、サイバー攻撃やデータ漏洩から会社を守る「ゼロトラスト」に必要不可欠な3つの要素

テレワークが急速に普及し、多くの従業員が、クラウドサービスの利用や社内ネットワークへのアクセスに、インターネットを経由するようになった。それに伴って、社内ネットワークは常に外部からの脅威にさらされるようになった。

2022年1月の施行までわずか数カ月!今さら聞けない「2022年の電子帳簿保存法(電帳法)改正」のポイントと対策

2022年1月の「電子帳簿保存法(電帳法)改正法」の施行、さらに2023年10月の消費税に関するインボイス制度の導入と、請求書に関する法律の改正や制度の導入がめじろ押しとなっている。関連部門では対応に向けた準備作業が山積みで、どこから手を付けたらいいのか分からずに悩んでいる担当者も多いだろう。あと数カ月に迫った電帳法改正に向けて、今から何をすればいいのだろうか。

1000人への調査で判明、「請求書業務のために出社」が83.7%という実態。テレワークを妨げる請求書の問題を解決する方法とは

テレワークの推進を妨げているのは「請求書」――。2021年にビジネスパーソン1000人を対象に行った調査で、こんな結果が出た。請求書というと経理の仕事だと思うかもしれないが、経理部門を除いた部門でも、5人のうち4人以上が請求書の対応をするために出社しているという。

社内外のコミュニケーション変革に成功した企業のSlackによる生産性やROI(投資対効果)の考察

いまだ収束の兆しがみえないコロナ禍。多くの企業でリモートワークが進み、社内外のコミュニケーションについて、日々新しいチャレンジが行われている。そうした中、コラボ―レーションツールやメッセージプラットフォームとして多くの企業に導入されているのが、Slack(スラック)である。

予測不能な感染症や自然災害リスクに対応するためにサプライチェーンを高度化する4つのステップ

新型コロナウイルスの世界的な感染拡大により、多くの企業が部品や商品の調達・仕入れが遅れたり、物流コストの上昇に直面したりするなど、サプライチェーンに大きな影響を受けた。予測不能な感染症や自然災害のリスクはいつでも起こり得る。危機対応力が高い事業構造を築くには、4つのステップでサプライチェーンを高度化する必要がある。

顧客の7割を占める「アクションを起こさない、サイレントカスタマー」も逃さず獲得。「理想のEC接客」をAIで可能にするノウハウとは?

24時間、どんな時でも顧客対応が可能な「チャットボット」。しかし、その大半がマニュアル的対応で、顧客側は「会話が不自然で、問題が解決されない」「満足のいく対応ではなかった」など、不満も多い。ところが、そのチャットボットでリアル店舗のような顧客対応を構築し、リピート購入を向上させるノウハウがあるという。

不足するDX人材は中途採用に頼らず、社内育成する時代だ

先端IT人材やAI人材の不足は、日本の産業界全体の課題であり、デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進を阻む大きな壁となっている。人材市場からの中途採用だけでは十分なDX人材を確保することが難しい中、いち早くDXに取り組み始めた企業は、社内育成に舵を切っている。

動画制作の常識「コストが高い」「時間がかかる」「スキルが必要」はもう古い。低コストで簡単に動画を量産できる画期的方法とは

YouTubeやInstagram、TikTokなどの動画を視聴する消費者が増える中、企業にとって動画の活用は喫緊の課題となっている。さらに、動画はブランディングやマーケティングのみならず、社員教育や採用活動などへと活用の幅が広がっている。しかし、いざ動画制作を始めようとすると、さまざまな壁が立ちはだかる。

食に対する新しい価値観が広がる環境負荷の低い「サステナブルフード」の可能性

三菱総合研究所は、革新的な技術による社会変革である「3X(スリーエックス)」と新たなコミュニティの「共領域」によって、50年後には豊かさと持続可能性が両立した社会が実現できると主張する。3XはDX(デジタル)、BX(バイオ)、CX(コミュニケーション)から成る。この連載では、3Xのコンセプトによるさまざまな変革事例について紹介していく。第3回は「サステナブルフード」に注目する。世界的な人口増と経済成長に伴う需要増に対応するために、新たなタンパク資源の開拓・開発が進んでいる。BXを体現する省資源型のサステナブルフードは広く消費者に受け入れられるのか。その可能性を検討してみよう。

なぜセブン銀行はSNSを始めてすぐに成功できたのか? たった一人の担当者が始めたSNSが、6カ月でフォロワー3万人を獲得できた理由

SNSを活用したブランディングやマーケティングは、顧客体験の向上という観点から、企業にとっては欠かせない要素となりつつある。しかしいざ始めようとすると、リソースが限られていたり社内の意見調整が難しいなど、意外とハードルは高い。一体、どこから、どのように始めればいいのだろうか。

「みどりの⾷料システム戦略」第1回:「若者に⽀持され、選ばれる農林⽔産業に変わらなければ持続性はない」枝元真徹・農林⽔産事務次官は訴える

農林水産省は2021年5月、食料の生産から消費に至る新たな構造改革プランである「みどりの食料システム戦略」を公表し、政府の「経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)2021」の一つとしても確認された。そもそも新戦略はどのようなもので、どのような背景からつくられたのか。枝元真徹・農林水産事務次官に聞いた。

いま注目を集めているSASE(サッシー)の先駆け 世界中どこでも高速で安全なネットワーク環境を実現するには

コロナ禍でリモートワークが広がる中、SaaSやクラウドサービスを利用する企業が増えている。その中で課題として浮き彫りになってきたのが、VPN経由でのリモートアクセスの限界だ。デジタルトランスフォーメーション(DX)を推進する企業にとってボトルネックとなりかねない。

第1回:多様な価値観を認め合う、グローバルマインドを育成する

今春、駒澤大学初の女性学長が誕生した。各務洋子学長は2006年のグローバル・メディア・スタディーズ学部の開設に尽力した人物。これを機に駒澤大学のグローバル化が加速する見込みだ。駒澤大学の“今”を紹介する全4回連載の第1回は、各務学長と世界的な視野で挑戦を続けるバイオベンチャー企業・ユーグレナの出雲充社長が、グローバルマインドについて語り合った。

人財を活かす「経営」に不可欠な人事データ戦略

従業員の採用から入社後の活躍までを支援する、人事データベースを構築するのが、ビズリーチの人財活用プラットフォーム「HRMOS(ハーモス)」シリーズだ。事業コンセプトや導入効果などについて、同社の多田洋祐代表取締役社長と、HRMOS事業部の古野了大事業部長に聞いた。

Slackを全面導入したら、デジタルファーストが加速した。気鋭の経営者たちは語る

生産性向上という日本企業にとっての長年の課題に加え、働き方改革やパンデミック(感染症の世界的流行)対応といった社会的課題の面からも、デジタルファーストの働き方が今、求められている。働く場所と時間の柔軟性を確保しながら、あたかもオフィスにいるかのようなつながりと創造性を生み出す働き方。それは、デジタルインフラなくしては実現できないからである。そうしたデジタルファーストの働き方を目指す企業の間で、メッセージプラットフォーム「Slack(スラック)」の導入が急速に広がっている。Slackの全社活用を自らリードし、組織を変革していった2人の経営者を取材した。

個々人へアプローチする新たな常識「パーソナル防災」が自助・共助・公助のこれからをつくり出す

50年後の豊かさと持続可能性が両立する社会づくりに向けて、三菱総合研究所がその有効な手段として提唱するのが、革新的な技術による社会変革である「3X(スリーエックス)」と新しいコミュニティ「共領域」である。連載第1回のデジタル地域通貨サービスに続き、今回は「防災」の新しいアプローチについて紹介する。3Xは、自然災害・感染症という不確実性が高く、かつ重大なリスクとなる課題への対応の在り方を、大きく変えようとしている。DX(デジタル)、BX(バイオ)、CX(コミュニケーション)という3つの革新的なテクノロジーのうち、デジタルとコミュニケーションのテクノロジーを活用した「パーソナル防災」という新たな概念について解説する。