ダイヤモンド・オンライン

ウェブサイトスポンサー企業(記事数上位10社)

掲載記事

全 1,485 件中 1,401 - 1,420 件を表示

約3割が受講を決めた!「通信講座コミュニティ」の凄まじい影響力

800ほどの講座やカレッジを運営し、30年間で約126万人の修了生・卒業生を世の中に送り出してきたヒューマンアカデミー。そのなかでも「たのまな」という社会人向けの通信講座のコミュニティが、事業売上に大きなインパクトをもたらしているという。

NEWクレラップしか買わない!熱狂的ファンを育てたクレハの戦略

「NEWクレラップ」を展開するクレハは、「食品ラップ」売り場獲得競争を他社と繰り広げる中、他社商品からいかにシェアを奪うかに、これまで尽力をしてきた。しかし現在、同社は競合からシェアを奪わない新たな戦略で、ファン獲得に成功しているという。

ネスレのマーケティング戦略には、なぜコミュニティが欠かせないか

カフェで飲むような淹れたてコーヒー、カフェメニューを自宅で気軽に楽しめる、「ネスカフェ ドルチェ グスト」。この愛用ユーザーが集うコミュニティサイトは、ネスカフェのマーケティング戦略の中で大きな役割を担っている。

マンダムとダイヤモンド・オンラインが40代はざま男のエイジングケアを考えてみた

マンダムとダイヤモンド・オンラインは、40代からの男磨きを応援する『スマートエイジング』企画を開始する。そこで、共に40代である、同社の第一マーケティング部・内山健司部長とダイヤモンド・オンライン編集部・副部長田村淳一が40代男性のリアルな悩みを語り合いつつ、前向きに過ごす方法を考える。

40代男性を若々しく変えるヘアスタイリングのコツとは?

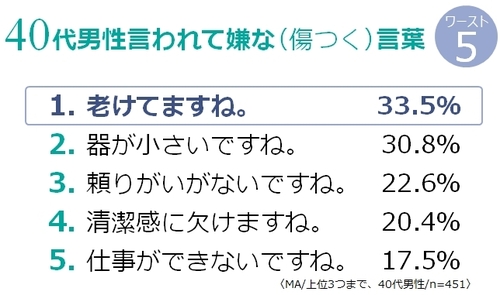

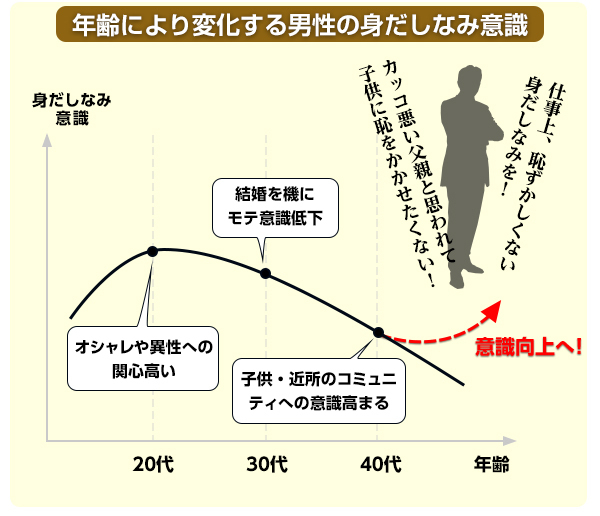

既婚の40代男性でも、職場の女子から「かっこいい」とか「若々しい」とか思われたい。マンダムの調査でも、それらは40代男性が言われて嬉しい言葉の上位にランクイン。だが、自己評価よりも老けてみられる男性が少なくないのも現実。特にそのような印象を与えているのがヘアスタイルで、加齢がもたらす40代男性の毛髪の変化に対応できていないことが原因だ。加齢に伴う細毛化によって40代男性はぺしゃんこ髪になりやすい… 加齢はだれでも逆らえないものだが、見た目は少しでも若々しくありたいもの。実際、マンダムが今年1月に約900人のビジネスマン(30〜50代)に実施したインターネット調査の中でも40代男性の「周囲の人間に言われて傷つく言葉」の筆頭に挙げられたのが「○○さん、老けていますね」とのフレーズだ。 日頃から身だしなみに気を配る40代男性ももちろんいるが、特にヘアスタイルに関してはなかなか悩みが解消されない様子だ。若い頃から同じスタイリング剤を使い続けているものの、年を経るにつれて「ボリュームが出せない、出しにくい。持続しない」との不満が募っていく。 原因は、40代男性の毛髪は短命化が進み、太く成長する前に抜け落ちやすいため細くなり、ハリやコシも失われるからだ。 つまり、こういった40代男性の毛髪の変化に対応したスタイリング剤を使用しなければ、なかなかスタイリングはしづらくなってしまう。こうした40代男性の悩みを解消するために開発されたのが、浸透性アミノ酸やボリュームパウダー(整髪成分※ふんわりハード商品のみ配合)を用いた「ルシード」シリーズのスタイリング剤だ。

40代男性の見た目は確実に若返る!ぺしゃんこ髪の理由と40歳からのスタイリングの秘訣

マンダムは40代男性特有の髪の変化に着目。お馴染みの同社ブランド「LUCIDO」を「40歳からの必須アイテム」と再定義したうえで、ぺしゃんこ髪にハリ・コシを与えるスタイリング剤を新たに投入した。

顕在化しづらい悩みが明らかに在宅介護者向けSNSはなぜ成功したか

自社商品を使うお客様の実態が見えない。メーカーが抱える最も大きな悩みの1つだ。大人用おむつ業界2位の「アテント」を展開する大王製紙は、2015年3月に介護用品業界初の在宅介護者向けコミュニティ「けあのわ」を開設、今や1万人超が参加する。

煩雑な販促品管理を効率化オンデマンド印刷で在庫20%削減も

ムダ・ロスの多い販促品在庫の問題 必要なモノを、必要な数だけ、必要な場所に、タイムリーに届ける――。まさに物流の〝究極の姿〟だが、その理想に限りなく近いサービスを実現しているのが、ヤマトグループでITシステム構築などを手掛けるヤマトシステム開発(YSD)が展開する「販促品オンデマンドサービス」だ。膨大な種類に及び、改定頻度も高いパンフレット・チラシ・説明書類などの販促品を最適な分だけ素早く印刷してすぐ発送できる 販促品とは、企業の営業マンなどが取引先に配布するパンフレットやチラシ、説明書などのこと。特にこのサービス利用顧客の大半を占めている製薬メーカーでは、重要な説明責任を伴う業種ということもあり、MR(医薬情報担当者)が医療機関向けに配布する販促品は膨大な種類に及ぶ。 こうした販促品を欠品させることなく、しかも適正な在庫水準を維持しながらタイムリーに供給していくのが、このソリューションの最大の特長だ。最近ではオンデマンド印刷サービスも導入するなど、サービス領域を拡大しながらさらなる効率化を実現している。MRとの情報紐づけで販促品の物流を“見える化”ヤマトシステム開発中村弘貴e-オンデマンドソリューションカンパニープレジデント「製薬メーカーさんから販促品の物流効率化を手伝って欲しい、と言われたのがサービス開発のきっかけだった」と語るのは、ヤマトシステム開発のe-オンデマンドソリューションカンパニーでプレジデントを務める中村弘貴氏。それ以前の医薬品業界では、各営業所が個別に販促品を管理することが多く、さらに欠品が許されない、改版頻度が多いといった事情から、どうしても在庫過多になりがちで、ムダが生じやすい土壌にあったという。また、新版と旧版の管理などが複雑で、各営業所が事務負担を強いられるということもあった。 その解決のために構築されたシステムが「販促品オンデマンドサービス」。このシステムの特長はMR個人単位に情報を紐づけすることで、どのMRがいつ、どのような販促品を、どれだけ出荷依頼したかが”見える化”できるようになったこと。それによりアイテムごとの出荷情報が可視化できるようになり、その分析結果を反映させることで在庫の効率化につなげることが可能になった。 さらに、営業所への配達は宅急便の翌日配達ネットワークを活用することで、営業所は必要最低限の部数だけを在庫すれば済む。「お届けする際も、MRさんごとにセット組みされた状態で配達するほか、講演会などのイベントがある場合でも複数の資料を予めセットされた状態で発送するため、営業所の負担も軽減できる」(e-オンデマンドソリューションカンパニーの櫻井彰人セールスグループマネージャー)という。

医療機器の在庫回転率をアップ在庫圧縮と緊急対応、2つの命題を解決

医療機器の在庫回転率がアップ ヤマトグループの「バリュー・ネットワーキング」構想(VNW構想)のなかで、象徴的な成功事例と見られているのが医療機器を中心としたメディカル分野での事業展開だ。病院から医療機器を回収して洗浄やメンテナンスを行い、そのまま病院に出荷できる。 カテーテルやペースメーカー、整形インプラントといった医療現場で使用される機器は製品単価が高く、数十万円、ものによっては数百万円になる高額品も少なくない。そのため、病院などにその機器類を貸し出している医療機器メーカーにとっては、いかに少ない在庫で効率よく回転させるかが生命線となる。一方、手術など緊急出荷を要する場合もあり、在庫圧縮と緊急対応という2つの課題を同時に解決することが求められる。 その難しいテーマに答えを出したのが、ヤマトロジスティクスが提案するソリューションだ。医療機器類の保管・在庫管理・出荷・回収から洗浄・メンテナンスもヤマトロジスティクス内藤典靖メディカルロジスティクスカンパニー プレジデント「2013年の羽田クロノゲート(羽田CG)の誕生が起爆剤となった」と語るのは、ヤマトロジスティクスのメディカルロジスティクスカンパニーを率いる内藤典靖プレジデント。同社がメディカル物流の分野に進出したのは約10年前の2006年。医療機器メーカー、とりわけ「ローナー」と呼ばれる機器類を病院などに貸し出しているメーカー向けに、保管・在庫管理、出荷、配達、回収、洗浄・メンテナンスといった一連のサービスをトータルで提供することで高い評価を得ている。「ターミナルとロジスティクスの機能を一体化させた羽田CGが稼働したことで、受注時間の延長や配達時間の短縮などヤマトグループのネットワークの強みがさらに活かせるようになり、付加価値がより高まった。VNW構想が目指す〝止めない物流〟によって製品回転率を上げることで流通在庫の圧縮にもつながり、医療機器メーカー様の資産効率の向上にも貢献できている」(同)。

家電メーカーの修理受託回収→修理→配達が圧倒的スピードで可能

サービス開始7年でメーカー十数社の修理業務を受託 宅急便ネットワークを核に、物流に関連する周辺業務を取り込みながら拡大を続けるヤマトグループ。その中でも、ヤマトマルチメンテナンスソリューションズが手掛けている家電メンテナンス事業は、物流会社の枠組みを超えた取り組みとして、その業容の広がりを端的に示す事例でもある。宅急便ネットワークが持つスピードとメンテナンスの融合は、「バリュー・ネットワーキング」構想が掲げる物流の高付加価値化を高い次元で実現している。 修理品の回収、修理作業、修理後の配達まで一括して請け負うため、ユーザーと羽田CG間のやりとりで済む。 同社が家電メンテナンス事業を開始したのは2008年。マルチメンテナンスカンパニー生活家電メンテナンス事業部の池田克司事業部長は「宅急便ネットワークを土台に、顧客満足度を上げるビジネスモデルを検討していく中で、修理という機能を付加させたらどうかというアイデアが生まれた」と振り返る。 ただ、当時はまだ技術的なノウハウが乏しかったこともあり、メーカーが行う修理の前後作業(開梱や発送作業など)を担当するメンテナンスサポートのレベルにとどまっていた。ヤマトマルチメンテナンスソリューションズ池田克司マルチメンテナンスカンパニー生活家電メンテナンス事業部事業部長 しかし、初めての顧客として受託したキヤノンの修理センター業務では、ヤマトグループのサポートによって1日当たりの生産性(修理台数)が倍増するという大きな成果をあげた。「その後、お客様からの受託領域を徐々に拡大して修理業務そのものも担当するようになり、現在は各ご家庭からの修理品の回収、修理作業、ご家庭への配達までを一括して請け負うフルフィルメント体制が整った」(同)という。 同社がメンテナンスを受託しているのは、おもに白物生活家電で、宅急便で運べるサイズのものが中心。顧客数は現在、十数社を数えるまでに成長している。

ヤマトグループの羽田クロノゲートは何がスゴイのか

「宅急便というto C(個人宛て)の配送に圧倒的な強みを持った物流会社」―-。世の中のヤマトホールディングスという企業へのイメージは概ねこのようなものだろう。ネット通販が隆盛を極めている現在、同社の宅急便ネットワークは生活インフラの一部となっている。しかし、物流の世界は「to C」だけがすべてではない。むしろ、企業間物流など「B」の領域こそが物流の本丸ともいえる。そして、その「B」の分野でもヤマトグループは大きな成果を生み出しつつある。(取材・文/『カーゴニュース』編集長 西村旦)羽田クロノゲートの「止めない物流」で何が生まれるか? 2013年7月、ヤマトグループは「バリュー・ネットワーキング」構想を発表した。1929年に日本初の路線トラック事業を開始し、1976年に宅急便のサービスを開始するなど、これまで先駆的な取り組みを行ってきたヤマトグループが「第3のイノベーション」と位置付ける壮大な物流改革構想だ。 その基本理念についてヤマトホールディングスの山内雅喜社長は「物流を単なるコストではなく、『価値(バリュー)を生み出すもの』に変えていくこと。モノが流れるプロセスのなかでさまざまな付加価値をプラスしていくことで、日本のモノづくりをもう一度成長軌道に乗せるお手伝いをしていきたい」と語る。 日本の産業界ではこれまで、「物流」は事業活動に欠かせない機能ではあるものの、それ自体は価値を生まない「コスト」という見方が主流だった。ヤマトグループが掲げる構想はその考えを根底から変え、物流そのものがモノづくりなど事業活動に新たな価値をプラスするものにしていくことを目指している。つまり、ヤマトグループのインフラを活用することで、企業価値をあげていこうという試みだ。 そして、その「バリュー・ネットワーキング」構想を象徴する一大拠点が、同年10月に開設された「羽田クロノゲート(CG)」(東京都大田区)。羽田空港、東京湾・横浜港、東京貨物ターミナル駅から近く、陸・海・空の輸送ネットワークで世界中から荷物が集まる一大拠点「羽田クロノゲート」は国内最大級の物流施設 総延床面積約20万㎡に及ぶ同拠点は、施設内に集約された様々な価値を付加しながらヤマトグループの国内外のネットワークをスピーディーに、かつ滞りなく結節する「止めない物流」を実現する日本最大級の総合物流ターミナルだ。

資生堂のマーケティング戦略の中に、コミュニティあり

ソーシャルメディアを上手く活用して、お客さまの声を聞きたい、自社のファンを増やしたい。そうしたニーズを持つ企業は少なくない。資生堂は1年半前に自社コミュニティ「SHISEIDO おめかし会議」を立ち上げ、顧客の声を集めながら、資生堂ファンのロイヤルティを高めることに成功している。

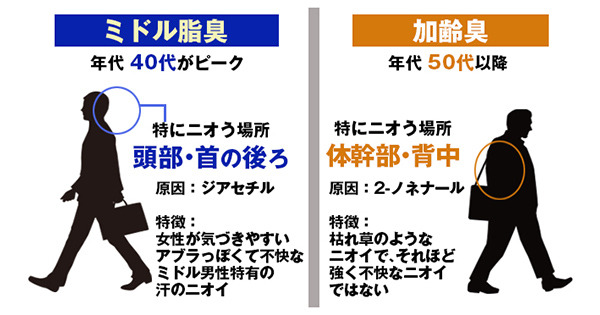

40代は男の人生で最もニオイがキツイ要注意世代

40代のオトナ男性がいま、20代・30代女性からモテている。化粧品メーカーのマンダムが行った調査で、「40代以上の男性は恋愛対象になり得る」と回答した20代・30代女性が半数以上という結果が発表されたのだ。40代俳優やタレントの20~30代女性との結婚が相次ぐ今なら、納得の結果かもしれない。

男のニオイは働き盛りの40代からヤバくなる!

外に出るだけで汗が吹き出した今年の夏。息苦しい猛暑のなか、吹き出す汗とともに気になったのが、自分や周囲から発せられる「ニオイ」だったのではないだろうか。

モーダルシフトの大きなうねり「鉄道貨物」が起こす国内物流の地殻変動

ドライバーの人手不足などにより「モノが運べない」という物流問題が急浮上、事態が深刻化している。そこでトラック依存から脱却する手段として、輸送を鉄道に切り替える「モーダルシフト」が推進されている。その機能を担える日本で唯一の企業が日本貨物鉄道(JR貨物)だ。今後どのような戦略でモーダルシフトを支えるのか。大胆な社内改革を断行、その経営手腕にも注目が集まる石田忠正会長に聞いた。(取材・文/『カーゴニュース』編集長 西村旦)鉄道貨物は日本の物流のかたちをどう変えていくのか「モノが運べなくなる」構造的課題 いま、国内物流の現場で地殻変動が起きている。 長らく貨物輸送量の9割以上を運んできたトラック輸送がドライバー不足という構造問題に直面。メーカーなどの荷主企業では「モノが運べなくなる」ことへの危機感がにわかに高まっている。製販のサプライチェーンをつなぐ物流機能の不全が経済活動に及ぼす影響は大きく、産業界ではいま、輸送手段をトラックから他の輸送機関に移す「モーダルシフト」の機運が高まっている。 そうした状況下、物流の担い手として再び脚光を浴びているのが鉄道貨物輸送であり、その機能を引き受ける唯一の存在がJR貨物だ。JR貨物会長・石田忠正/1968年日本郵船入社、2004年同副社長、07年日本貨物航空社長を経て13年日本貨物鉄道会長就任。 同社は2013年6月、日本郵船(NYK)副社長や日本貨物航空(NCA)社長を務めた石田忠正氏を会長に招聘。同氏主導のもと、民間手法を大胆に採り入れた経営改革に着手した。 石田氏は、海運・航空に続き、陸運の経営にも携わることとなったが、その直前の数年は、大病院の経営再建にも取組み、ここでも黒字化を実現している。 就任以来2年、成果が徐々に表れ始め、関係者からは「JR貨物は変わった」との評価が多く聞こえるようになってきた。石田氏は「改革はまだ道半ば。だが、鉄道貨物の将来はしっかりと見えてきた」と確かな手応えを語る。 モーダルシフトの大きなうねりと経営改革――。その「内と外」の変革の先に見据えるのは「鉄道貨物の復権」だ。数十年ぶりに高まる鉄道への期待 戦前、戦後を通じて国内物流の5割以上を担ってきた鉄道貨物輸送。それが1960年代に入り、モータリゼーションの進展や国鉄ストの頻発などにより輸送シェアは凋落の一途を辿り、国鉄改革でJR貨物が誕生した以降も1ケタ台に低迷を続けてきた。 それがここにきて、改めて注目を浴びる存在に浮上してきた。その直接的なきっかけとなったのが少子高齢化などを背景としたトラックドライバー不足の深刻化。ドライバー不足は以前からその兆候が指摘されていたが、一昨年の消費増税前の駆け込み需要による貨物量の急増で不安が一気に顕在化した。 石田氏は「この1~2年で明らかに潮目が変わり、貨物鉄道への評価や期待が数十年ぶりに高まっている。日本の物流体系は、もともと諸外国に比べトラックというひとつの輸送モードに偏重し過ぎており、そのことで無理が生じていた。それが労働力不足という構造的な問題に加え、ドライバーの就労規制の強化などにより一気に限界を超えてしまった」と指摘する。 物流は経済の大動脈であり、モノがスムーズに流れないことは経済活動の大きなボトルネックとなる。国としてもこうした問題を重く受け止め、国土交通省では今春、交通政策審議会に物流部会を設け、モーダルシフト推進を含めた国内物流体系の見直しについて、官民あげての本格的検討を開始した。

JR貨物が構築する「物流効率化の新機軸」

国をあげたモーダルシフト推進により、実際の物流現場でも、メーカー各社が商品輸送に専用貨物列車を活用するなど鉄道シフトの動きが拡大してきた。貨物ニーズの高まりを受け、JR貨物は「日本企業の新たな物流戦略」を構築している。(取材・文/『カーゴニュース』編集長 西村旦)「運賃」「ダイヤ」などの商品づくりをテコ入れ。企業の物流効率化ニーズに応える「鉄道を軸に」。荷主企業の変化「鉄道貨物への期待度の高まりをひしひしと感じる」――そう語るのはJR貨物の営業部門を統括する真貝康一・取締役兼執行役員(鉄道ロジスティクス本部営業統括部長・営業部長)。以前は鉄道貨物の認知度がまだ低く、営業しても反応が乏しいことも少なくなかった。JR貨物取締役・真貝康一/1978年日本興業銀行入行、2003年みずほコーポレート銀行証券部長などを経て07年日本貨物鉄道事業開発本部グループ戦略部担当部長。15年同取締役兼執行役員鉄道ロジスティクス本部営業統括部長兼営業部長に就任。 しかし、いまは荷主企業を訪問すると、企業のトップが自らトラックドライバー不足の現状に危機感を持っており、提案に対して打てば響く反応を示してもらえることが増加。荷主企業の輸送に対するポリシーが変わってきたことを実感しているという。「これまでの国内物流は、あくまでトラック輸送を基軸にして、鉄道や海運を補完的に活用するという考え方だった。しかし最近では『まず可能なところは鉄道で』と、鉄道輸送を軸に考える企業が増えてきた」。 一般的に、鉄道貨物は輸送距離500キロメートルを超えるとトラック輸送に対するコスト競争力が出てくるといわれているが、最近では輸送距離300~400キロの中距離でも鉄道を利用しようという動きが増えているという。「トラック運賃が上昇してきたこともあり、以前は鉄道輸送の事業領域に入っていなかったところにまで対象が広がってきている」 事実、最近のJR貨物のコンテナ輸送実績は、トラック輸送の伸び率を上回る基調が続いている。8月の輸送実績は前年同月比3.8%増の187万トンで、品目別でみると、食料工業品が9.3%増、宅配便などのトラック貨物(積合わせ貨物)が13.3%と特に伸びが著しい。「食料工業品は夏場ということもあり、飲料やビールの出荷が大きく伸びた。また、積合せ貨物はまさにドライバー不足の影響から幹線輸送を鉄道にシフトする動きが鮮明に表れている。こうした品目は特に鉄道への適合性が高く、コストやリードタイムの面で折り合いがつきやすい」。 また、自治体などから出される一般廃棄物などエコ関連物資も14.8%と好調な伸びを示している。「コンテナが本来持っている密閉性の高さが評価され、自治体からの一般ゴミなどの鉄道シフトが順調に拡大している」。 とりわけ伸びが目立つのは上記3品目だが、鉄道の利用意欲は業種や品目を問わずおしなべて高い。それ以外の品目では、景気回復の遅れから生産量が低調に推移しているため伸び率としては目立たないが「それぞれの業界内での鉄道利用の比率は着実に増えている」という。

働き方の多様化が進むほどオフィスの役割は重要になる

企業を取り巻く環境がめまぐるしく移り変わる現在、ビジネスパーソンの働くスタイルにも変革の波が押し寄せている。ダイバーシティの推進、テレワークの採用といった「新しい働き方」への適応が企業の重要なミッションとなっていくなか、オフィスに求められる役割はどのように変化しているのか。数々の先進的なオフィス環境をプロデュースしてきた企業が新たに作り上げた自社オフィスに、その問いへの答えがあった。富士ビジネスが今年5月に本社機能を移転した東京・丸の内の新オフィスワークスタイルの変革がもたらした新しいオフィスの在り方 今年5月、様々な企業のオフィス構築を手がける専門商社として60年余りの歴史を持つ富士ビジネスは、本社機能を東京・丸の内の新オフィスに移転させた。丸ビル隣の仲通りに面した老舗ビルの250坪を全面改装したスペースは、一見すると高級ホテルのようにシックかつエレガントな雰囲気を湛えている。 だが、その中身には同社が提案する「ワークスタイル変革」を具現化した数々の仕掛けがほどこされているという。「ProduceM4」と名付けられたこの新オフィスには、新しいワークスタイルを実践し、価値を生み出すために必要と考えられる4つの“M”が込められている。1つは「モバイル(Mobile)」、次に「マルチジェネレーション(Multi-generation)」、そして「モチベーション(Motivation)」、それに加えて立地である「丸の内(Marunouchi)」の“M”だ。それぞれのキーワードに込めた意味について、同社の代表取締役専務である河田隆太郎氏に話を聞いた。富士ビジネス河田隆太郎代表取締役専務「まず一つ目の『モバイル』は、テレワークに象徴されるICTを活用した時間や場所に囚われない新しいワークスタイルの実現性、二つ目の『マルチジェネレーション』には、様々な世代の人々が働くことで育まれる企業文化・風土が生まれる空間の必要性、三つ目の『モチベーション』は、社員一人ひとりが自ら考えて行動し、価値を創造していくことの重要性を表しています。そしてこれらを、長い歴史を持ち、日本のオフィスを象徴する場所である『丸の内』で実践し、新たな価値を創造していくという思いを込めて「ProduceM4」と名付けました」 後述するが富士ビジネスでは、自社業務の一部にもテレワークを取り入れており、ワークスタイルの多様化に適応したオフィス提案に力を入れている。 だが、そもそも大きな疑問がある。ICTの進化によって多様なワークスタイルが可能になるということは、時間や場所を問わずに働ける環境が今後ますます広がっていくということ。つまり、企業にとってオフィスの重要性は徐々に低下していくとも考えられるが、実際はどうなのだろうか?「確かに『遠隔地でも働ける』というのは、働く社員にとって『多様な働き方が選択できる』ことのメリットが大きく、人材活用や優秀な人材の採用、ダイバーシティ化の推進といった部分で役割を果たしていきます。 その一方で、社員がオフィスの外に出ていくと、便利になった部分とのトレードオフの要素が生じます。フェイス・トゥ・フェイスのコミュニケーションが減少すると、チーム力や人材育成力が弱まり、企業が積み重ねてきた文化や風土が揺らいでいくのです。多様な働き方を導入するためには、この課題をクリアする必要があります」(河田専務) つまり、効率のためにオフィスを離れる社員が増えると、組織としての一体感が薄れ、一つの企業文化・風土を共有できなくなる恐れがある。それは企業にとって致命的な損失になる。 そこで必要になるのは様々な社員たちが自社の価値や目指す姿を共有することだ。「働き方の多様化が進めば進むほど、社員の目的意識はバラバラになっていきます。そこで、社員一人ひとりが自社の企業ブランドの価値を理解し、社会の中で果たしていく役割、目標を共有することで、一つの同じ方向を目指すことができる。そのためにオフィスは極めて重要な役割を果たします。 機能性やデザイン性の面だけでなく、"我々はこういう企業になっていくんだ!"というメッセージをオフィス環境を通じて表現することが、これからのオフィス戦略にとって必要不可欠の視点になってくるでしょう。それが新しい働き方の中で求められるオフィスの新しい存在意義でしょう。『ProduceM4』にもその機能を持たせています」(河田専務)【PR】

40代男のニオイを消すカギはシャンプーにあった!

あなたは毎日、どれくらい時間をかけて頭を洗っているだろうか?もし数十秒で終わらせているなら要注意。加齢臭より悪臭であると言われる40代特有のアブラのようなニオイ「ミドル脂臭」が主に発生しているのは、「後頭部」だからだ。

40代男性のニオイは加齢臭ケアだけで消せない理由

加齢臭とは違う40代特有のアブラっぽい体臭(ミドル脂臭)が気になる男性のニオイ対策として、今注目されているのが、マンダムが開発した「ルシード 薬用スカルプデオシャンプー」だ。

「働きがい」がある会社には「働きやすい」がある

オフィスの移転やリノベーションの目的は様々だが、多くの企業にとって「社員のモチベーション向上」は重要な狙いの一つだろう。オフィス戦略によって社員の「働きやすさ」をサポートし、それをさらに社員の「働きがい」につなげている老舗企業の実例を見てみよう。