ダイヤモンド・オンライン

ウェブサイトスポンサー企業(記事数上位10社)

掲載記事

全 1,485 件中 981 - 1,000 件を表示

匠の技を持つ税理士と共に、企業の将来を考えた事業承継をサポート

株式会社ジャスト・フォア・ユー 代表取締役NPO法人役立つ士業協議会 理事長 谷 敦(たに あつ)事業承継・相続問題を中心に生命保険を活用した総合的なコンサルティングを展開。NPO法人役立つ士業協議会理事長も務める。 日本企業の99.7%は中小企業である。日本経済を支えてきた中小企業だが、経営者の多くは60代後半を超え、年々高齢化が加速。親族や従業員をも含めた後継者不在こそが最大の理由だといわれ、事業承継が後に回されているのが現状だ。 生命保険のスペシャリストであり、中小企業の事業承継や相続支援のコンサルティングを中心に展開するジャスト・フォア・ユー代表取締役の谷敦氏は次のように語る。「中小企業の経営者の方々は後継者問題も含め、事業承継について相談できる相手が周囲におらず、銀行をはじめとする金融機関や証券会社、顧問税理士も事業承継に必ずしも精通しているとは言えません」 保険営業のプロフェッショナルとして、長年、中小企業の事業承継を親身にサポートしてきた谷氏。事業を守り、事業承継を成し遂げるためには生命保険を活用した提案以外にも、会社法や税法の専門的な知見からの新たな提案の選択肢が必要だという結論に達した。拡大画像表示「事業承継は、百人百様ならぬ『百社百様』。会社法や組織再編などの専門知識に長け、ノウハウや実績のある士業の専門家による会社の実態を踏まえたサポートが欠かせません。そこで設立したのが、事業承継に悩む中小企業経営者と、その悩みを解決できる能力と実績のある弁護士や税理士などの専門家をつなぐ『NPO法人役立つ士業協議会』なのです」 従来、日本における中小企業の事業承継では、そのほとんどが銀行などの金融機関や顧問による提案を鵜呑みにしてきたという現状が長く続いてきたと谷氏。「実際、金融機関の提案を鵜呑みにし、多大な借り入れを抱えてしまったり、『争続』となったケースも数多く見てきました」 そこで谷氏がコロナ社会の今、積極的に推進しているのが、士業の専門家とコラボした中小企業の経営者向け事業承継ウェブセミナーである。

「職人」を育成し、クライアントも幸福にする、クヌギ流「内向き経営」とは

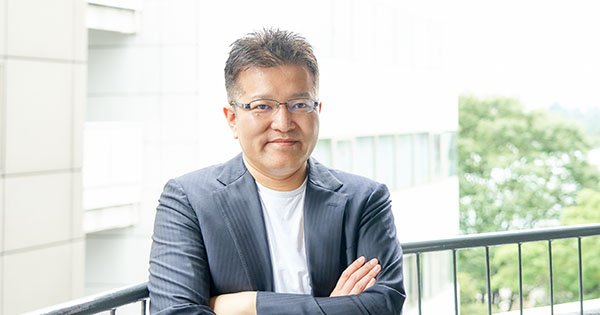

IT企業の創業経営者と聞くと、アグレッシブでパワフルな人物を想像するが、株式会社クヌギの代表取締役矢萩浩之氏はとても穏やかな印象で、どんな質問をしても、「まっすぐ」「正確に」言葉を選び、丁寧に話す人だ。こんな誠実で穏やかな人が、競争の激しいIT業界で起業をし、成長させているのだから面白い。

サステナブル社会の実現へ期待高まるプロジェクトファイナンス

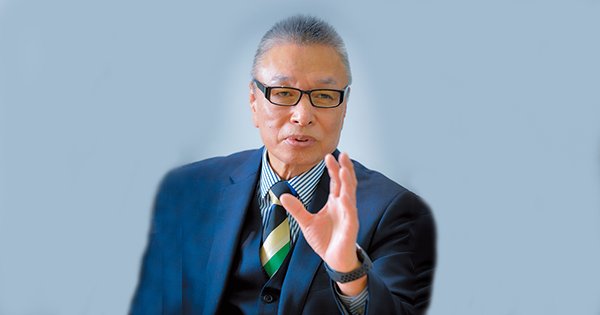

リフィニティブが、トムソン・ロイター時代から主催する「PFI(Project Finance International)アワード」において、三井住友銀行が最高賞の「グローバル・バンク・オブ・ザ・イヤー」を獲得。30年以上にわたるプロジェクトファイナンス分野の実績と全世界をカバーする体制の構築が高く評価された。持続可能な社会の実現に向けてもその貢献に期待が高まるプロジェクトファイナンス市場の展望について、リフィニティブ・ジャパンの富田秀夫社長が、三井住友銀行の工藤禎子専務執行役員に聞いた。

リーマンショックで得た知見。コロナ禍に悩む企業を導くコンサルティング型M&A支援

新型コロナウイルス感染拡大の影響でM&Aは一時的に停滞した。だが、他社が手控える今こそ買収のチャンスと捉える企業もある。譲渡を検討している企業にとっては条件交渉における懸念もあるが、自社の強みや買収後のシナジーをしっかり打ち出せば、高く評価される可能性もある。単に企業同士を引き合わせるだけでなく、創業以来、一貫して総合的なM&A支援を行ってきたM&A仲介・アドバイザリーのオンデックに、M&A成功の秘訣を聞いた。

大型シーリングファンで換気需要に対応快適な就労環境を実現する

米国のマクロエア社の業務用大型シーリングファンの国内販売を手掛けるオーウイル。静音性に優れた小型で軽量のファンは、大型物流倉庫などの就労環境を改善し、省エネにも貢献するほか、新型コロナウイルス対策の換気需要に対応する製品として注目を集めている。

コロナ危機でも、なぜKDDI DIGITAL GATEにはDX案件が殺到するのか

IoT、5G時代の企業のデジタル・トランスフォーメーション(DX)や新規ビジネス創出を支援するKDDI DIGITAL GATE。新型コロナウイルスの感染拡大に伴う経済危機が進行する中において、KDDI DIGITAL GATEへの相談案件は飛躍的に増えているという。その理由はどこにあるのか。KDDI DIGITAL GATE センター長の山根隆行氏に聞いた。

Business プロフェッショナル 相続編vol.3大切な家族のため、財産管理・承継を安心の「家族信託」でサポートする

松野下グループホールディングス代表取締役 グループ代表松野下事務所 所長 司法書士松野下 利代1981年創業。2016年から家族信託を主とした生前の財産管理、相続のコンサルティングを年間100~150件程手がけている。 超高齢社会の日本。2025年には65歳以上の5人に1人、約700万人が認知症患者になると言われる。 もし親が認知症になると親の資産は凍結され、金融資産の運用、預貯金の払い出しや不動産の賃貸・修繕・売却などができなくなる。 そこで今、注目されているのが、「家族信託」だ。高齢になった親の財産管理を信頼する家族に託せるこの制度を使えば、認知症になっても、資産凍結を回避でき、二次相続以降も自分や家族、双方の意思を活かせる柔軟な財産承継が可能となる。 早くからこの家族信託に取り組んできた松野下グループホールディングス(以下、松野下グループ)の代表・松野下利代氏は次のように語る。「私自身年齢を重ねると、去年できたことが今年はできず、記憶力や判断力の衰えを感じることもあります。ご本人自身はもちろん、ご家族が判断力の低下を感じたら、早めに家族信託を検討することをお勧めしています」松野下グループホールディングス取締役 グループ副代表エム・クリエイト 理事小川智美 資産があると相続対策ばかりに目が向きがちだが、超高齢社会では長寿化に伴い、生前の財産管理も重要だ。家族信託の契約をしておけば、本人が認知症になっても、資産は凍結せず、家族内で財産管理を行うことが可能になる。「家族信託の検討は、普段なかなか会えないご本人とご家族が集まり、財産管理や相続対策について話し合えるよいきっかけになるのです」(小川智美副代表) いいことばかりに思える家族信託だが、一方で懸念もあるようだ。「実は『家族信託』を熟知せず、安易に相談を受けてしまう結果、お客様の意思を反映しきれていない契約書も出回り始めているようです」(松野下代表) このため松野下グループでは家族信託を勧めるにあたり、次のような3つの条件を設けている。①推定相続人全員の合意を得る②信託契約書を公正証書にする③受託者の固有財産と分別管理のために「家族信託専用口座」を開設する拡大画像表示 家族信託は長期間にわたる契約のため、これらの条件を満たさず公正さや透明性が担保されない家族信託は、先々の契約履行に支障を来すケースもあるからだ。

ローランド・ベルガー遠藤前会長が教えるコロナ後の組織力強化策

新型コロナウイルスの感染拡大による止むなき休業や働き方の変更は、日本の産業が抱える課題を次々と浮き彫りにした。「現場力」や「見える化」で知られる、ローランド・ベルガー日本法人の前会長で現在フリー・コンサルタントの遠藤功氏は、「生産性という視点で考えると、『会社は要らないものだらけ』という現実があぶり出された」と指摘する。 遠藤氏によると、企業の不要不急を排除し、アフターコロナを勝ち残る組織力を磨くには、デジタルを活用した「現場主導での業務改革」が有効だ。その優勝劣敗を決めるのは「自立・自律・自走型で改善を続ける組織能力」であり、その醸成には「進化するマニュアル」の整備が欠かせないという。 本資料では、デジタルを活用し、現場主導の業務改革を進める秘訣を遠藤氏が詳細に解説している。さらに、業務効率化や生産性の向上を目指す企業にとって、有効なツールも紹介する。コロナ不況の中、組織力向上を目指す経営者や、リモートワーク下でもチームを強化したい部門長には、ぜひご一読いただきたい。

今こそ若者がパラダイムシフトを担うとき次世代人材を育て、鍛える企業をたたえる

仕事や本業を通じて社会課題の解決に挑む人と組織の育成を目指すエン人材教育財団。今年「人が育つ企業」を表彰する「CareerSelectAbility賞」を創設した。その狙いと、栄えある第1回の受賞企業4社を紹介する。

Business プロフェッショナル 相続編vol.2相続や売却の際の「借地権」問題を専門的知見と売却仲介で早期解決!

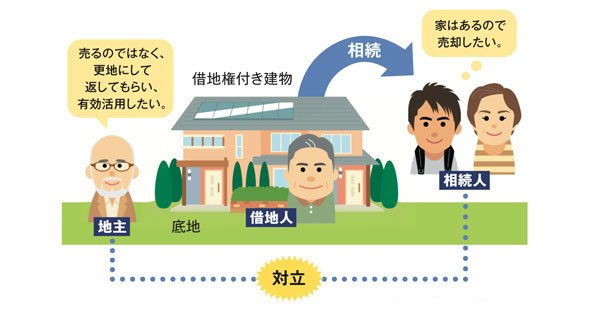

「実家を相続。すでにマンションを購入しているので、実家を売却しようとしたら、実は借地権付き建物で、地主の承諾がなかなか得られない……」「地主が代替わりし、土地を更地にして返してほしいと言ってきた」CENTURY21 中央プロパティー 代表取締役宅地建物取引士松原 昌洙1970年生まれ。2011年に業界で唯一、借地権・共有名義不動産を専門に扱う同社を創業。2500件以上のトラブルをサポート。 近年、相続に絡む「借地権」のトラブルや悩みが急増しているという。 これらの借地権に関する悩みに対し、法律家の専門的知見とノウハウを駆使して売却仲介で解決しているのが、CENTURY21 中央プロパティーだ。借地権や共有名義(共有持分)など特殊な不動産売買を専門に取り扱い、豊富な実績で定評のある不動産仲介会社として知られている。 同社の松原昌洙代表取締役は、「土地付き建物が一般的な今では『借地権』自体が知られておらず、かつ、わかりづらいのです」と話す。 借地権とは、地主から借りた土地に自分名義の建物を建てて所有する権利(地上権または土地の賃借権)のこと。借地権を持つ人を「借地人」、借地権の設定者である地主は「底地人(底地権者)」といわれ、借地人は土地を借りる対価として、底地人に地代を払う関係となる。「もし借地権付き建物を相続したら、住んでいなくても、地代を払い続けなくてはなりません。そうしたくなければ、借地権をなるべく早く売却したいと考えるのは当然です」 しかし、借地権を第三者に譲渡するには地主の承諾と譲渡承諾料が必要となる。また借地権は通常の不動産売買と比べ、評価が難しく、買い手が付きにくいという問題も生じる。拡大画像表示「一般的に土地に占める借地権割合は60~70%。更地が1000万円なら借地権価格は600~700万円。それに比べ底地価格は200〜300万円と借地権のほうが断然高いのです。そのため、両者の利害が相反し、地主から承諾が得られにくくトラブルになるのです」 借地人は「借地権を早く売却し、資産を確保したい」、地主は「できれば売らずに更地にして返してほしい」という本音があり、なかなか折り合えない。そこで必要とされるのが、借地権問題に詳しい中央プロパティーのような存在である。

最新のプロセスマイニング技術を活用し、部門横断チーム「ONE EY」で日本企業の真のDXを実現する

欧米の先進企業がデジタル時代のビジネスプロセス改革の手法として盛んに取り入れ始めた、プロセスマイニング。グローバルなユースケースを含めて、プロセスマイニングに関して幅広く、深い知見を持つEY Japanは、財務会計、業務改善、内部統制など各分野のプロフェッショナルが、部門横断チーム「ONE EY」で、日本企業の真のデジタルトランスフォーメーション(DX)を実現しようとしている。

アフターコロナで重要度を増すMDM多様なモバイル端末を一元管理し新しい働き方にも柔軟に対応

テレワークの拡大に伴い、デバイス管理という課題が浮上している。社員が日々使っているノートPCやタブレット、スマートフォンなどのモバイル端末を、いかにセキュアかつ効率的に管理するか。デバイスの台数が多いほど、課題は切実だろう。そこで、改めて注目を集めているのがMDM(Mobile Device Management)というソリューションである。

世界1400件以上の最先端事例を活用し、日本にしかできないDXを実現させる日本企業がAIの時代を生き抜くために(後編)

前編では、データアナリティクスとAI(人工知能)の活用状況と活用推進の阻害要因、およびアナリティクス&AI導入を成功させるための6つの要諦について、PwCコンサルティングの藤川琢哉氏、河野美香氏、山上真吾氏に聞いた。後編では、6つの要諦を踏まえて導入を進めていくためのフレームワークや具体的なユースケース(活用例)などについて、引き続き3氏に解説してもらった。

データ駆動型企業への変革、AI活用の6つの要諦日本企業がAIの時代を生き抜くために(前編)

リモートワークやオンライン授業の急速な普及、そして遠隔医療の規制緩和など、新型コロナウイルスの感染拡大は、経済・社会のデジタルトランスフォーメーション(DX)を一気に加速させようとしている。DXはデータの利活用による企業変革がその本質であり、キーテクノロジーとしてAI(人工知能)を駆使することが変革推進のドライバーとなる。日本企業がAIの時代を生き抜くために、取り組むべきことは何か。PwCコンサルティングの藤川琢哉、河野美香、山上真吾の3氏に聞いた。

経営の危機を未然に防ぐサイバーセキュリティー総点検!

サイバーセキュリティーでの事件事故が後を絶たない最大の原因の一つが、「経営者の意識の低さ」。現場との意識のギャップを如実に示す調査結果を基に、今後の方策を考える。

緊急調査で判明! テレワークで43%が効率低下経理部門の在宅勤務を阻む2大要因とは

テレワークの導入で、仕事の効率が落ちている人が43%に上ったーー。 新型コロナウイルスの感染拡大防止のために導入が進むテレワーク。これによって仕事の効率はどう変化したのか。ダイヤモンド社とスーパーストリーム社では共同で「経理業務のテレワークにおける課題」についてアンケート調査を実施した。その結果、冒頭で触れたように、「仕事の効率が落ちている」との回答が43%となり、「効率が上がっている」(16%)、「変わらない」(41%)を上回り最多となった。 経理/財務部門、経営企画部門、情報システム部門に所属する人を対象に行った今回の調査では、改めて経理部門におけるテレワーク導入の課題が明らかになった。そもそも経理部門は、全ての業務をテレワークで行っている人が26%しかいない。経営企画部門(38%)、その他の部門(50%)と比べて非常に少ない。一方、テレワークができず出社している人が経理部門は32%に上り、こちらは他部門と比べて多い。 新型コロナウイルスのパンデミックは避けられたが、今後日本を含め世界は、コロナと共に生きる新たな日常、「ニューノーマル」に適応しなければならない。すなわち、企業にとってテレワークの導入は、BCP(事業継続計画)として、働き方改革の一環として、引き続き最重要課題の一つとなる。経理部門ももちろん例外ではない。 本資料では、調査によって明らかになった経理部門でテレワークの導入が進まない2大要因をまとめた。さらに、経理業務のテレワーク化を支援するソリューションについてもまとめている。テレワークの導入がうまくいかないと悩んでいる企業は、ぜひ活用していただきたい。

新型コロナ終息後も“標準”となる「相手と直接会わない」営業活動とは

人々の暮らしと働き方を大きく変えた新型コロナウイルス。その影響は営業活動にも及んでいる。感染拡大を防ぐために、人と直接会うことなく商談を完結させなければならなくなったのだ。しかも、この営業手法は新型コロナウイルスが終息した後も「新しい標準」として残る可能性が非常に高い。

責任世代の健康と快活な生活を支えるサプリメント人気の理由に迫る

高血圧は、日本で最も患者数が多い生活習慣病で、放置していると心疾患や脳卒中リスクが高まっていくことが知られている。そのため、「血圧がちょっと高め」が気になる人向けに、高めの血圧をケアするさまざまなサプリメントが市場に多く出回っている。その中で、累計100万個売れている血圧ケアサプリがある。エーザイの「ヘルケア」だ。同サプリが圧倒的な支持を得ている理由について、コンシューマーhhc事業部CRM部LTパートナー推進室の佐藤友昭マネージャーに聞いた。

ついに無糖が出た! 本気度が違うレモンの味わい。 本当においしい無糖炭酸水

糖分を含まない「無糖炭酸水」をアルコールの割り材としてではなく、清涼飲料水として飲む人が増えている。より爽快感を得るために、かんきつ系のフレーバーを加えたタイプを選ぶ人も多い。そんな成長市場に参入したのが、キリンレモンブランドの無糖炭酸「キリンレモン 無糖」だ。有糖のキリンレモンが持つ“レモンの味わい”を無糖で表現した新商品は、炭酸水市場の構図を塗り替える可能性を秘めている。

大人のオーラルケア朝と夜で歯磨き粉を使い分け100年後の歯を、いま救う

口内の健康と体の健康が密接に関連していることへの認識が深まるにつれて、歯磨き粉選びにこだわる人が増えている。スモカ歯磨は、日中と夜とで口内環境が大きく変化することに着目。朝と夜とで使い分ける新しいコンセプトの歯磨き粉「コスミオン」を開発した。なぜ使い分けが効果的なのか?その秘密に迫った。