株式会社日立製作所

スポンサード先

スポンサード記事

全 131 件中 81 - 100 件を表示

クリエイティビティは、たった一人の「思い込み」から生まれる

日本を代表するデザインファームTakramのコンテクストデザイナー渡邉康太郎氏と、日立製作所でデザイン思考を実践できる人材「デザインシンカー」育成プロジェクトなどをリードし、デザインの力を通じた...

日本の“採用”は変われるか?いまこそ新時代の「人事戦略」を考えよう

日本の採用・育成システムを変えることで、若手人材が育つ社会を目指そうとするのが、リンクアンドモチベーション エグゼクティブディレクター 樫原 洋平氏と、日立製作所 人財統括本部 タレントアクイジ...

進展するDXを上流から一貫し継続的に支援 DXの成長サイクルに沿って企業の価値創出に伴走

様々な業種・業界でDXが進展する中、アジャイル開発の推進や、基幹システムのモダナイズの課題、さらにクラウドなどの運用複雑化などに悩む企業が増えている。こうした課題を付加価値の高いデジタルエンジニアリングやマネージドサービスの提供によって支援しているのが日立製作所(以下、日立)のサービス&プラットフォーム ビジネスユニット(以下、BU)である。日立は顧客に対し、どのような価値創造を提供できるのか。サービス&プラットフォームBUのChief Lumada Business Officerを務める石井 武夫氏と、日立のLumada Innovation Evangelistである澤 円氏が語り合った。

【DEI戦略】なぜ多様な「ロールモデル」が、人と組織を変えるのか

日立製作所のDEI推進をリードするChief Diversity&Inclusion Officer(チーフダイバーシティ&インクルージョンオフィサー)ロレーナ・デッラジョヴァンナ氏と、日本国内...

The Reality of DX/GX Vol.4 ESG経営推進の鍵はデータの収集・可視化 徹底した現場目線でサポートサービスを提供

ESG(環境・社会・ガバナンス)の取り組みは、企業にとって喫緊の課題だ。その内容を効果的かつ継続的に情報開示していくことが国内外で求められる。ESG経営は、企業の持続可能な成長そのものに影響を及ぼしつつある。対応が急務だが、これを確実に進めるには、ESGに関する情報を全社規模で一元管理できるデータ基盤が必要だ。しかし、ESGの情報は多種多様で範囲も広く、定型データの大量処理を得意としてきた従来のシステムの考え方では実現が難しい。ではどうすべきか。具体的なソリューションについて見ていこう。

茂木健一郎と考える、日本の製造業の“創造性”を解放する術

日本のモノづくり産業の未来は、そして復活のカギはどこにあるのか。脳と創造性の関係性を研究する脳科学者の茂木健一郎氏は、そのヒントが「集合知」と「社会的感受性」にあると語る。茂木氏と、日本のモノづ...

The Reality of DX/GX Vol.4 戦略編 ESG時代の到来 複雑化する「情報開示」を味方にできるか?

今日ほど、企業に事業の業績以外の努力が求められる時代はかつてなかったのではないか。特にESG(環境・社会・ガバナンス)は喫緊の課題だ。企業価値を左右する重大な評価軸になっており、投資家や消費者を中心に情報開示を求める動きも加速している。一方で海外では「ESGウオッシュ」と呼ばれる虚偽の情報提供で制裁金が課せられる事案も起きている。

The Reality of DX/GX Vol.3 実践編 生産効率と脱炭素化をデジタル基盤で可視化、協創を加速する 日立製作所の「大みかグリーンネットワーク」構想

カーボンニュートラルへの取り組みが進んでいる。まずは各企業がCO₂排出量の削減に取り組むべきだが、その先のバリューチェーン全体の脱炭素は、個社の努力だけでは実現が難しい。産官学金の連携によるエコシステムを形成し、データやノウハウを共有しながら協創によって推進していく必要がある。世界経済フォーラム(WEF)から世界の先進工場「Lighthouse」に日本で初めて選ばれた日立製作所の大みか事業所は、その先駆的な例だ。デジタル技術の活用で先進的な脱炭素化を図り、その成果を地域全体に広げようとしている。

社会の「スイッチ」はどこにある?サステナブルリテラシーの育み方

140カ国以上の若者が気候変動問題を議論する「Mock COP26」を立ち上げ、COP26と各国首相に本格的な18の政策提言を行い世界的な注目を浴びた佐座氏と、2021年11月に開催された「CO...

The Reality of DX/GX Vol.3 戦略編 GXの象徴 カーボンニュートラルは「茨の道」か?実現へのロードマップと、成功モデルにかかる期待

日本は2030年度にCO₂を含む温暖化ガスの排出量を2013年度の46%に削減するという目標を掲げる。向かう先は2050年のカーボンニュートラル実現。投資家や消費者の関心も高まる中、政府は実現へのロードマップを示した。そこでは、14種類の産業分野において高水準の成長が必要とされ、各産業に求められる取り組みを解説している。自社の脱炭素化は粛々と進めるとしても、社会規模の脱炭素化は個社の努力だけでは実現できない。だからこそエコシステムの形成、各社の協創が必須だが、それは可能なのか。

The Reality of DX/GX Vol.2 実践編 社会インフラ課題にデジタル基盤で挑む 日本の10年後を見据え エコシステムを構築

社会インフラの老朽化は深刻な社会課題だ。このままでは10年後、打つ手がなくなるかもしれない。行政やインフラ事業者のリソースが限られる中、デジタルを駆使した効果的なインフラ保守や防災・減災への備えが急務となる。日立製作所はIoTシステムやドローンを使った現場監視の省力化を進め、多数のインフラ事業者がデータを共有できるエコシステム化を行い、果敢に課題解決に挑んでいる。

The Reality of DX/GX Vol.2 戦略編 深刻な老朽化、人手不足、高まる災害リスク 日本の社会インフラは限界なのか?

日本は既に危機的状況であるかもしれない。複数のデータが指し示すのは、このままでは日本の社会インフラは、八方塞がりという事実だ。それでもまだ間に合う。今、企業には何ができるのか? 本記事ではまず日本が置かれた状況と、行政が進める取り組みおよびその課題について紹介する。

西武鉄道×日立製作所 誰でも、いつでも安全・便利な電車移動の末永く安定的な提供へ、下した決断

今年は日本の鉄道開業150周年。同時に西武鉄道の創立110周年でもある、記念すべき年だ。ここ数年はコロナ禍の逆風に揉まれながら、しかし高品質なサービスと安全を提供し続け、公共交通機関としての矜持(きょうじ)を示してきた。同社が見据えるのは、その先の未来。ICTの実力をフルに生かし、今後も人々の生活基盤を支える重要な役割を果たすために決断したのが、クラウド移行プロジェクトの開始だった。

The Reality of DX/GX Vol.1 実践編 シリコンバレーのプロフェッショナルと共に日本の巨大企業が今、動き出す

Vol.1 戦略編では日本企業のDXが後れをとっている理由と課題を明らかにし、経営トップに求められるマインドセットについて解説した。Vol.1 実践編では、それを克服しようとする企業の取り組みを紹介する。「改善」を得意としてきた日本企業の典型ともいえる日立製作所は、DXの本質が「既存ビジネスの改善」にとどまらず「新たなビジネスモデルの創出」であることを早期に理解し、1兆円規模の大型投資によってこれを成功に導くためのプロセスを構築した。その実像に迫る。

The Reality of DX/GX Vol.1 戦略編 日本企業のDX、本当に進まないのか?現状と課題、経営トップに求められる変革の覚悟

海外に比べて日本のデジタルトランスフォーメーション(DX)が進んでいないことは、数々の調査結果を見ても明らかになっている。後れを取り戻すためには結局、何が必要か? 本記事では、日本企業が置かれている今日のビジネス環境を整理し、DXが進まない原因と課題について、様々な調査データから考察する。

金融機関の新しい価値創造を「DX」と「GX」の2軸で支えていく

ビジネス環境の変化を受けて、新たな領域に挑戦する金融機関が増えている。従来の金融業務に加え、 FinTechの導入やSDGs/ESGなどへの取り組みにファイナンスを通じて関与するなど、既存の枠組みを越えた新しい取り組みを進めているのだ。ただし、その道筋は容易ではない。そこで日立製作所(以下、日立)では、DX(Digital Transformation)とGX(Green Transformation)という2軸から、金融機関の成長戦略を支えようとしている。日立との協創によって金融機関はどのような価値創造や社会課題の解決を実現できるのか。金融ビジネスユニット Chief Lumada Business Officerの服部 善成氏と、AI関連のスタートアップ企業の会長で、日立のLumada Innovation Hub Senior Principalを務める加治 慶光氏が語り合った。

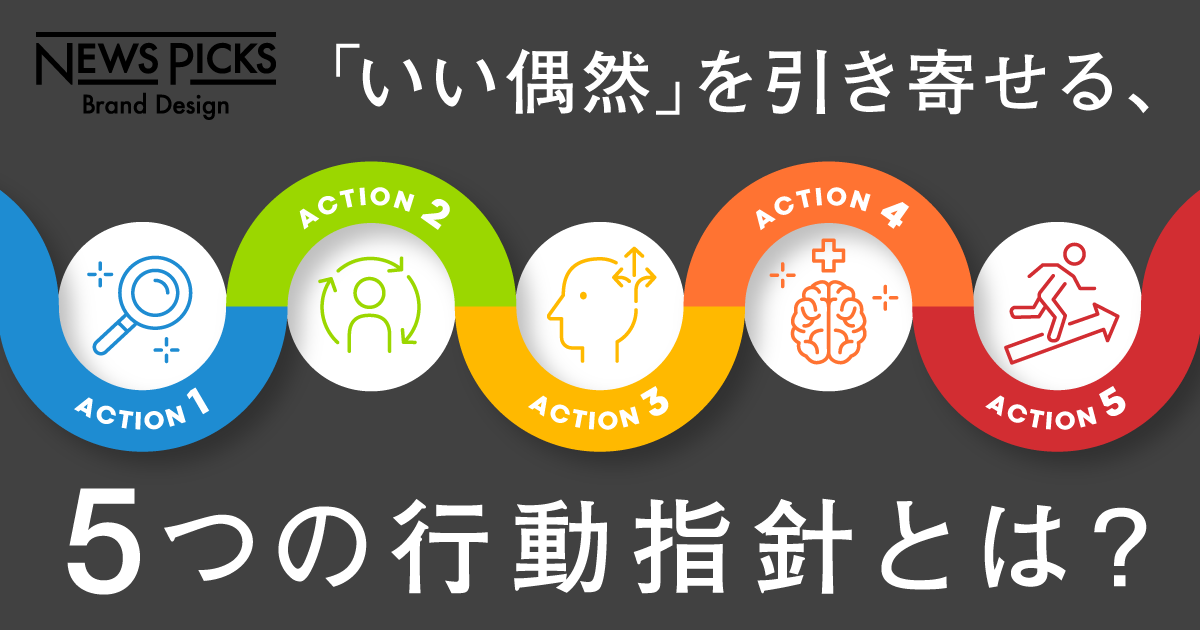

なぜ「計画された偶発性」が、新たな価値を生み出すのか

オープイノベーションを推進する日立製作所のLumada Innovation Hub Senior PrincipalでありAIスタートアップ シナモンAIの取締役会長を務める加治慶光氏と、スタ...

【夫馬賢治】消費者の声に寄り添いすぎる企業は、危ない

ESG経営を実現するために必要な思考法やアプローチを、ESG投資の専門家 ニューラルCEO夫馬賢治氏と、日立製作所でESG経営に向けた企業支援を手掛ける中村隆利氏、親松昌幸氏に話を聞いた。

日産化学×日立製作所 8期連続増収増益、成長は止めない 激動の時代に強力なIT基盤を構築する大規模システム移行プロジェクト

2022年に創業135年を迎える日産化学は、創業者に渋沢栄一もその名を連ね、日本初の化学肥料製造会社として設立された。近年は化学品、機能性材料、農業化学品、ヘルスケアの4つの事業領域を展開し、2022年3月期で8期連続増収増益を記録。コロナ禍で産業界全体の成長が落ち込むなか、成長を続けている。

日立製作所「社会参加のすゝめ」により、人生100年時代の新たな物語が幕を開ける | Forbes JAPAN 公式サイト(フォーブス ジャパン)

社会イノベーション事業をデジタルで推進していく。日立製作所が今春から立ち上げる新事業「社会参加のすゝめ」には、高齢者の健康寿命を延ばすことが期待されている。超高齢化社会に突入した日本の課題解決へ向けた取り組みを紹介する。昨秋に厚生労働省が発...