掲載記事

全 1,555 件中 1 - 20 件を表示

多様な専門分野に横串を刺しながら「ニーズドリブン」で研究成果を社会へ 「日本大学発ベンチャー」の認定制度をはじめ、連携体制を強化

日本最大規模の総合大学である日本大学。研究成果や技術の社会実装にも早くから注力し、日本の承認TLO(※1)第1号の日本大学産官学連携知財センターは27年に及ぶ活動実績を有している。日本大学が考える産官学連携の今とこれからについて大貫進一郎学長に聞いた。

アートとサイエンスの視点から“創造性”を生み出す源流を探る 名古屋から世界で活躍するグローバル人材を輩出する

名古屋に居を構える両大学長が、教育と創造性について語り合って見えてきた芸術と科学の共通課題とは?

創意と熱意を両輪として、挑戦があふれる出る組織に 大橋 輝臣 共同印刷株式会社 代表取締役社長

出版・商業印刷やICカード製造、データプリントサービスなどを手掛ける「情報系事業」と各種包材やチューブ、機能性素材などを提供する「生活・産業資材系事業」を中心に、幅広い事業を展開する共同印刷グループ。創業120周年となる2017年に「共に良い関係を築く」との意味を込めたコーポレートブランド「TOMOWEL(トモウェル)」を掲げ、今年5月には新たな経営理念、長期戦略を発表している。自らの存在意義や使命を真摯に見つめ続ける同社はどのような未来を描いているのか――。今年4月に社長に就任した大橋輝臣氏に聞いた。

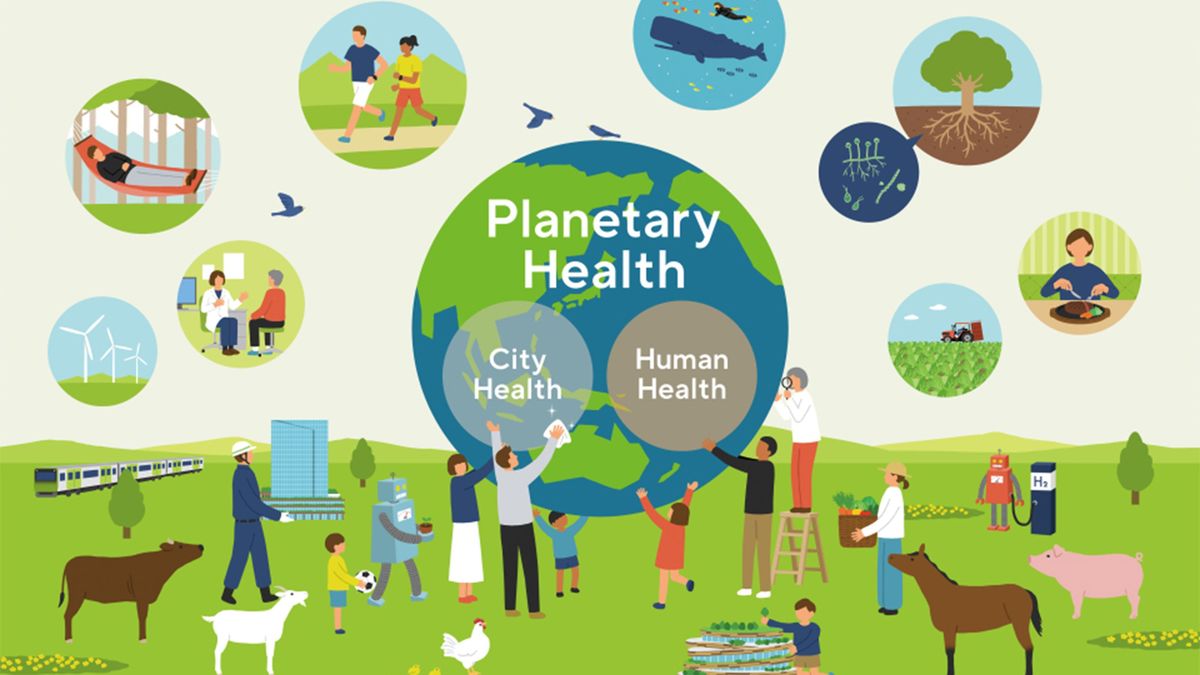

"異質なものの掛け合わせ"を重視し「プラネタリーヘルス」の創出を目指す 東京大学との「100年間の産学協創協定」で地球課題の解決を

JR東日本グループの駅や鉄道、また不動産などを実験場とし、東京大学の多様で先端的な知を実証していく――。JR東日本と東京大学の「100年間の産学協創協定」が注目を集めている。すでに複数の企業がプロジェクトに参画し、活動拠点となるTAKANAWA GATEWAY CITYには間もなく「東京大学 GATEWAY Campus」も開設する。“人・街・地球の全ての健康のバランスが取れた状態”といった意味を持つ協創ビジョン「プラネタリーヘルス」の下、どのような理念で何を目指すのか。東京大学の五十嵐圭日子教授とJR東日本の松尾俊彦氏が語り合った。

今、経営者が知っておきたい経営に直結する健康管理とは 会員数約3万4000人(※1)の「グランドハイメディック倶楽部」も重視

ビジネスパーソンにとって健康管理は仕事の一部。体が不調だと集中力や判断力が鈍り、意思決定にも影響を及ぼしかねない。人生100年時代の今、できるだけ長く健康でいるために疾患の早期発見・早期治療(二次予防)は基本だが、「加えてもう一つ大事にしてほしい視点がある」と訴えるのは、全国約3万4000人(※1)の会員を有する会員制総合メディカル倶楽部「グランドハイメディック倶楽部」だ。エグゼクティブから抜群の支持を得るこの倶楽部が、今重視していることとは――。

万博から商業施設、神社まで――空間の総合プロデュースで進化し続ける乃村工藝社の神髄 専門家集団は未来の空間をどう創るか

商業施設から企業PR施設、ホテル、オフィス、万博のパビリオンなどあらゆる分野の空間プロデュースを手がけている乃村工藝社。施主の思いを形にする“裏方”の役割を担っているため世間的な知名度はそれほど高くないという同社だが、ディスプレイ業界ではリーディングカンパニーとして知られ、年間に手がけるプロジェクトは1万件以上、顧客リピート率は80%以上にものぼる。空間づくりへの思いや今後の展望について、取締役の原山麻子氏に聞いた。

経営課題として捉えるべき物流 改善に不可欠なのは「正しい診断」 プロフェッショナルだからこそ問題点が見える――

「物流の側面から企業の成長を支援するロジスティクス・イノベーションパートナーでありたい」――そう語るのは、佐川グローバルロジスティクスの坂上公彦社長だ。物流診断サービス「ロジスティクス・カルテ(※)」を課題解決への入り口として、豊富なソリューションを展開する同社。現状や今後の見通しを、坂上社長、コンサルティング部の佐々木朋幸氏に聞いた。

変革の時代――立地戦略を成功させるために押さえておきたいこと 地域の力を持続的成長の原動力に!

生産性を高めるため、人材の力を引き出すため、サプライチェーンを強化するため――。今、多様な理由で企業にとって立地戦略の重要性が高まっている。戦略を成功に導くために押さえておきたい最新情報をレポートする。

独自の優位性を持つ立地環境が事業創出や変革の原動力に 高度な産業集積、充実の都市機能、ゆとりある生活環境を兼備

日本三大経済圏の一つである中京経済圏の中核を成す名古屋エリア。この地域で事業を行う企業からは「他では得られないメリットがある」との声が上がる。近年、企業、またそこで働く人をサポートする多様な取り組みも進行しており、関心を集めている。ビジネスの場としての“名古屋エリアの今”について広沢一郎名古屋市長に聞いた。

競争力を高め、より早く目標到達へ生成AIを使いこなせる組織とは? 強みの源泉である暗黙知をどうデータ化して活用するか

最新のツールがあっても、すぐに成果が得られるわけではない。関心が高まり続ける「生成AI」の導入・活用における課題、そして解決の道筋とは。デロイト トーマツ コンサルティングの宍倉剛氏と上平安紘氏、JFEスチールの西村智氏と久米正洋氏に、現状と展望を語ってもらった。

激変する物流環境を成長の機会に 「NL+LiNk」が広げる可能性 迫り来る「運べないリスク」を回避する

トラックドライバーの労働時間規制の強化、高齢化、人手不足によって、地域における物流の持続可能性が危ぶまれている。その不安解消に貢献するのが、ニチレイロジグループが運営する物流拠点、輸配送ネットワークを活用した商品転送サービス「NL+LiNk(エヌエルリンク)」だ。

都心から50km圏で人材も豊富! 「最先端リサーチパーク」という選択 イノベーション創出を目指す先端産業が見逃せない「つくば」エリア

東京から近いエリアに、なるべくコストを抑えて拠点を設けたい――。そう考える企業がまず検討すべき場所の一つが「茨城県」だ。同県は県外企業立地件数で8年連続全国1位※と抜群の実績を誇り、つくばエクスプレス(TX)開業以降は交通利便性の高さなどから、つくば市も人気のエリアとなっている。そうした中、デジタル分野など先端技術に関わる企業にとって注目の事業用地がある。TX「研究学園駅」から徒歩約13分の「最先端リサーチパーク」だ。

「地域おこし協力隊」で大分県に移住した小川夫妻の"第3の人生" 東京から大分へ。かき養殖の修業中!

都市から地方への移住・定住を促進するため、総務省では「地域おこし協力隊」事業を推進している。隊員は、地方自治体の委嘱を受け、地域ブランドの開発やPR、観光振興、農林水産業などの地域貢献活動を行う。大分県中津市で、ブランドかき「ひがた美人」の養殖業を担う地域おこし協力隊の小川夫妻を取材した。移住への決断、そして現在の暮らしとは?

「育業を支援するチームに最大95万円」第一生命HDが取り組む新制度が組織内の多様性向上につながる理由 社員の声から生まれたサポート制度

東京都は2022年、育児休業の愛称を公募によって「育業」と決定。育児を「休み」ではなく「大切な仕事」と捉え、育業を社会全体で応援する気運醸成に取り組んでいる。育業の推進に向けて先進的な取組を行う企業に話を聞く3回連載の1回目は、第一生命ホールディングス。2025年10月から、育業や介護休業で職場を離れる社員が所属するチームに「産育介休サポート手当」を支給する制度を導入する。この制度を始める背景、育業推進を通じて目指していることについて、第一生命ホールディングス執行役員でグループCHROの沼田陽太郎氏に話を聞いた。

人材を「見える化」して人事・経営戦略に活かす、jinjerの統合型人事データベースとは 勘と経験に頼らない人事を実現する

企業の人的資源を取り巻く環境が変化する今、HRSaaS業界もまた変化のときを迎えている。そうした中、クラウド型人事労務システム「ジンジャー」を提供するjinjer株式会社が、新たな経営陣を迎えてさらなる成長と変革に挑んでいる。今年5月に同社CEOに就任した冨永健氏と、CCO(最高顧客責任者)に就任した廣田達樹氏が、人事の未来像やjinjerのミッションなどについて語った。

日本法人の設立から20年——AI時代にますます強みを発揮する「アバナード」の信頼感 ヒトとAIが共働する未来を目指す

アクセンチュアとマイクロソフトの合弁会社として誕生、世界で最初にマイクロソフトの最新技術を自社導入する「クライアントゼロ」として信頼を築いてきたアバナード。日本法人設立から20年、生成AI導入支援などで着実に実績を重ねている。同社の生え抜きトップである鈴木淳一社長に、現状と今後への課題を聞いた。

「人的資本経営」に求められる企業の視点とは? ウェルビーイングを引き上げ、企業価値のさらなる向上へ

急速に進む少子高齢化、それに伴う生産年齢人口の減少――慢性的な人手不足に直面する中、人材の価値を最大限に引き出し経営課題の解決を図る「人的資本経営」の実践に踏み出す企業が増えている。取り組みを成果へつなげるには、どのような視点が重要だろうか。10月、健康データを活用して従業員のウェルビーイング向上に貢献する新サービス「ハービット」をスタートさせる大和総研・望月篤社長と、産業医科大学・森晃爾教授が語り合った。

伝統と現代が調和する街・京都にセカンドハウスを構えるべき理由

古都の風情と豊かな自然が織りなす街・京都。国内外問わず多くの人々を魅了し続けるこの街に、第二の拠点を構えるビジネスパーソンが増えている。京都エリアに多くのマンションを供給しているのが阪急阪神不動産だ。京都における分譲マンションの最新動向を知るべく、当地の複数物件を扱う総合情報拠点「ジオ ゲストサロン 京都」(京都府京都市下京区烏丸通仏光寺上る二帖半敷町661 ツカキスクエア2階)を訪ね、その魅力に迫った。

新たな胎動が見られる関西圏。注目すべきその可能性とは 人の動きが変わり、インバウンドも好調に推移

わが国第二の経済圏として、日本の成長を支えながら、独自の発展を遂げてきた関西エリア。その地で今、多様な変化が見られるという。具体的にどのような動きが進行しているのか。長く関西経済を調査、分析しているりそな総合研究所の荒木秀之氏に聞いた。

"製販融合"の強みに磨きをかけ、グローバルでさらなる躍進を 「技術立社」としてエレクトロニクス業界で価値創出を続ける

1952年、大阪市で電気製品の商社として創業し、現在は自社製品を含め電子機器・部品から製造・検査装置までを幅広く取り扱うダイトロン。エレクトロニクス業界の発展と歩調を合わせる形で成長してきた同社の最大の強み、それは商社機能とメーカー機能を併せ持つ“製販融合”の事業スタイルだ。グローバルでビジネスを展開し、連結売上高1000億円も視野に入る中、いかなる戦略で持続的な成長を実現していくのか――。土屋伸介社長に聞いた。