スポンサード記事

全 17 件中 1 - 17 件を表示

リニアで未来はどう変わるのか? ――スピードだけではない。ビジネスリーダーが知っておきたいその魅力と可能性―― 各分野の有識者が語るリニアのインパクトとは

新幹線の次の超高速鉄道としてリニアモーター推進浮上式鉄道の研究がスタートしたのが1962年。その後数々のイノベーションを重ね、リニア中央新幹線としての開業が近づいている。そうした中、大阪・関西万博テーマウィークの中で開催されたのが「リニア中央新幹線がもたらすインパクトの最大化」と題された対話プログラムだ。モデレータの瀧口友里奈氏(経済キャスター)、登壇者の丹羽俊介氏(東海旅客鉄道株式会社 代表取締役社長)、加藤真平氏(株式会社ティアフォー 代表取締役社長CEO)、森川博之氏(東京大学大学院工学系研究科 教授)、石黒不二代氏(世界経済フォーラム 日本代表)、菊川人吾氏(経済産業省 イノベーション・環境局長)は、リニアの魅力、可能性について何を語ったのか――。ここでは三つのパートに分け、そのエッセンスを紹介する。

現場の声なき声を拾うのがイノベーションの第一歩 Business Trip for Innovation ―会いにいく、が今日を変えていく。―

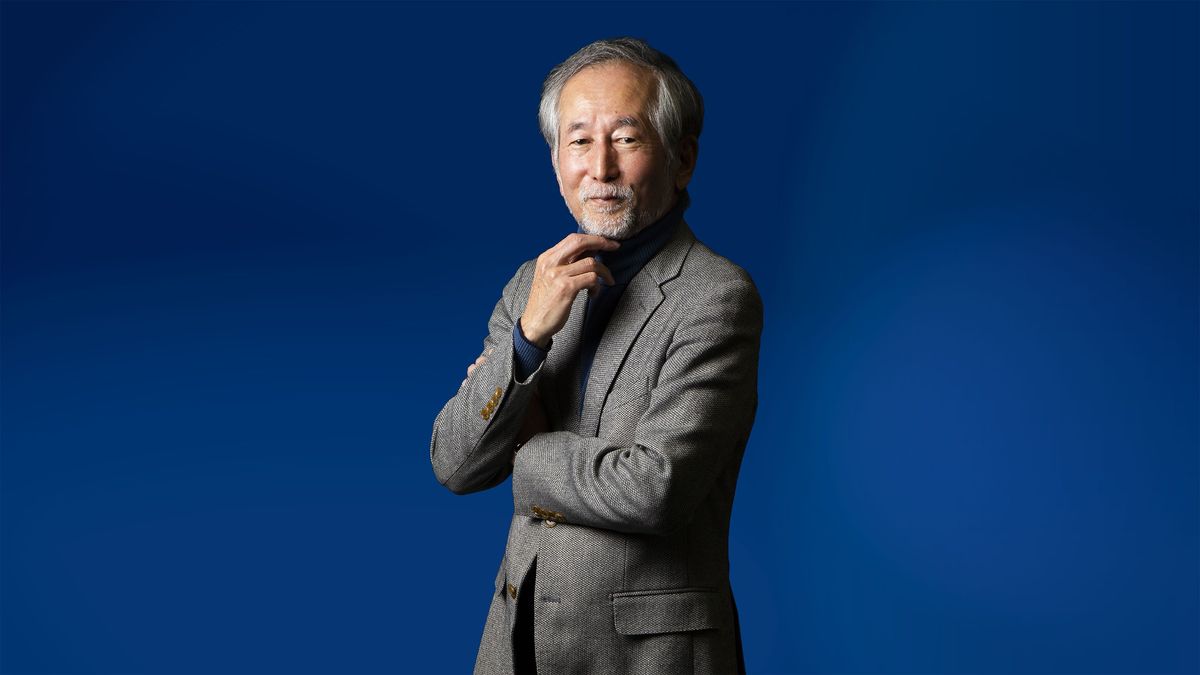

「経営はマーケティング」と常々語ってきた高岡浩三氏(元ネスレ日本代表取締役社長兼CEO)。現在は自身の会社ケイアンドカンパニーの代表として多くのビジネスに携わりながら、真にイノベーションを起こすためのノウハウを伝授している。高岡氏が出張先での「人との出会い」「現場の声」から気付いたイノベーションの本質を教えてくれた。

次代のビジネスのシーズは社員の個性と情熱の中にある Business Trip for Innovation ―会いにいく、が今日を変えていく。―

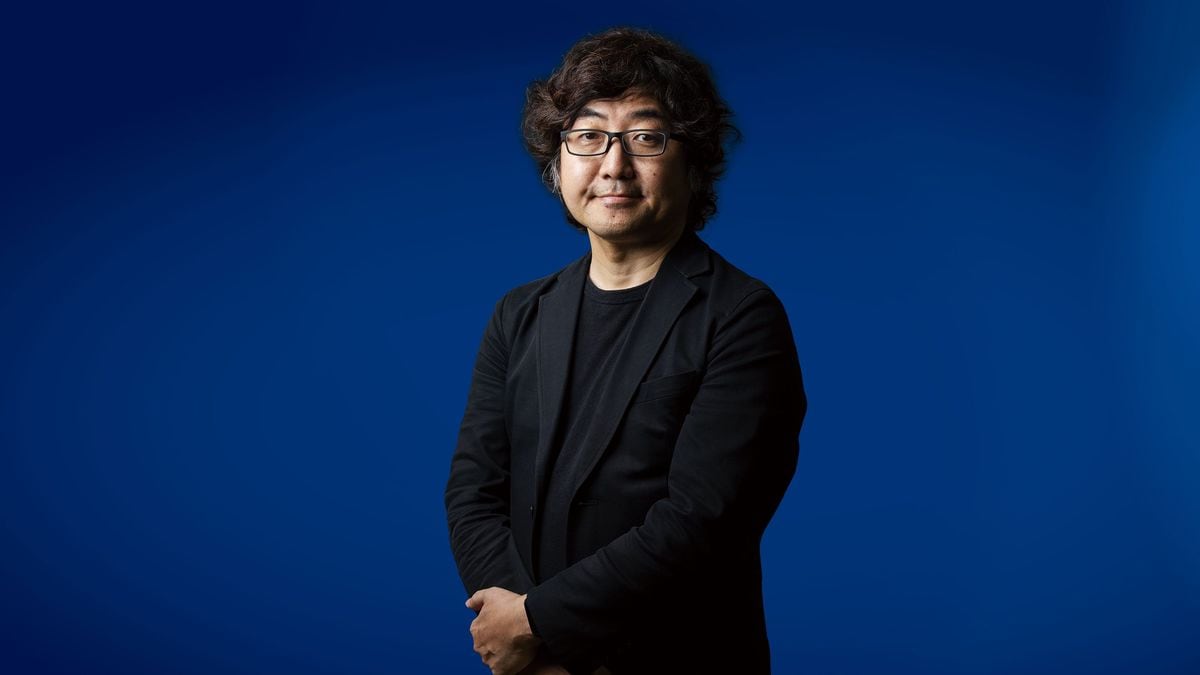

オンライン環境の充実やコスト削減などで、出張を控える会社も見られる昨今。しかしビジネスにおいて「人と会う」「現場を見る」ことの価値は変わらない。株式会社スマイルズの代表・遠山正道氏は、出張の意味合いにさらに一つ「自分だけの物語」を挙げた。ひいてはその体験が、次代のイノベーションにもつながるという。果たしてその心は?

館長はJR東海の技術部門出身者、年間約40万人を集める「リニア・鉄道館」の魅力とは何か

JR名古屋駅からあおなみ線で24分。埠頭の突端に位置しながらも、年間約40万人が訪れる企業ミュージアム「リニア・鉄道館」。東海旅客鉄道(以下、JR東海)が運営するこのミュージアムの人気の理由と意義、戦略を紹介する。

"人が集まる場所"には必ずその理由がある。そこで見つけた「面白い」が商品開発のヒントになる Case4 国分グループ本社

江戸中期の1712年に日本橋で創業。しょうゆの醸造などを手掛けた後、明治期に食品の卸売業に転身した国分グループ本社。現在は食の価値創造を追求する中、卸売業と並行して自社ブランドの商品の開発も行っている。こだわりの食材をお酒のさかなにした「K&K 缶つま」シリーズ、アウトドアをより楽しくする「K&K “CAN”P(キャンプ)の達人」シリーズなどは、従来の缶詰のイメージを覆したヒット商品だ。なぜ同社は、固定観念に縛られず、新たな市場を開拓することができるのか――。長く商品開発に携わる織田啓介氏に聞いた。

家康公が愛した街は見どころ多し 静岡で徳川家ゆかりの史跡と美味を巡る(JR東海) @gendai_biz

大河ドラマ『どうする家康』で、再びその生涯に注目が集まる徳川家康。彼が人生でもっとも長く暮らしたのは、故郷の愛知県でも幕府を開いた江戸でもなく、駿府(静岡市)だ。

現場だから見える課題、聞ける本音がある。そこにお客さまの求める最適解が隠れている Case3 ダイフク

工場や物流センターなどで物を搬送したり、保管したりする技術、装置を提供するマテリアルハンドリング(マテハン)機器メーカー。この業界の売り上げランキングで8年連続世界一(※)を獲得しているのがダイフクである。1937年に大阪市で創業。以来、革新的な物流システム・機器を世に送り出している同社の基本にあるのが、現場、現物、現実を重視する「3現主義」だ。入社17年目、イントラロジスティクス事業部営業本部に所属する福田晋一郎氏は「お客さまの課題解決はもちろん、課題発見のためにも、現場に行くことが欠かせない」と言う。

栽培のプロの勘や経験と蓄積してきた遺伝資源を掛け合わせることで世界が認める"種"ができる Case2 サカタのタネ

創業から100年を超える歴史を持ち、現在400品種以上の野菜、1500品種以上の花を取り扱う世界的な種苗会社、サカタのタネ。「どこでも、誰でも育てられる」ことを目指して生み出されたその品種は国内外で高い評価を受け、例えばトルコギキョウという花の世界シェアは70%以上だ。同社の強み、成長の原動力は何なのか──。入社後、国内の生産者への営業を担当し、現在は商品開発やマーケティング関連の業務を担う平栗正善氏に聞いた。

予期せぬアイデアが現場には眠っている。生地に触れ、人と話す、これが欠かせない Case1 麻布テーラー

1999年に1号店をオープンし、現在全国に26店舗を展開する「麻布テーラー」。“オーダースーツは限られた人が着る高級品”とのイメージを覆し、若い世代を含めた幅広いビジネスパーソンから支持を得ている。顧客が求める理想の一着を届けるため、同ブランドが大切にしているのがさまざまな場面での対面のコミュニケーションだという。それはなぜなのか──。麻布テーラーを運営するメルボメンズウェアーで広報部門の責任者を務める川勝由美氏と商品企画を担う上月剛氏に聞いた。

経営者は"現場の靴に足を入れる"必要がある 特別連載(第6回)早稲田大学ビジネススクール元教授・内田和成氏

世界的なコンサルティングファームであるボストン コンサルティング グループ(BCG)で約20年にわたって活動し、早稲田大学ビジネススクールで教壇にも立った内田和成氏。経営の専門家として一貫して“現場”を重視してきた同氏に、リアルなコミュニケーションの価値や今の時代に求められるリーダーシップについて聞いた。

直接会って聞いた生の声を作品に落とし込む 特別連載(第5回)映画監督・河瀨直美氏

1990年代から作品づくりを始め、97年に劇場映画デビュー作『萌の朱雀』にて第50回カンヌ国際映画祭カメラ・ドール(新人監督賞)を史上最年少で受賞。その後も精力的な活動を続ける世界的な映画監督、河瀨直美氏。独自の世界観を持つ作品はどのように生み出されるのか──。現場や俳優との向き合い方などについて聞いた。

言葉や文章だけで信頼関係を築くのはとても難しい 特別連載(第4回)脳科学者 医学博士 認知科学者・中野信子氏

コロナ禍は、私たちのコミュニケーションの在り方にも大きな影響を与えている。リモートワークが浸透する中、「直接人と会うことの価値を再認識した」という声は多い。人が、空間や時間を共有する意義はいったいどこにあるのか──。脳科学、認知科学を専門とする中野信子氏に聞いた。

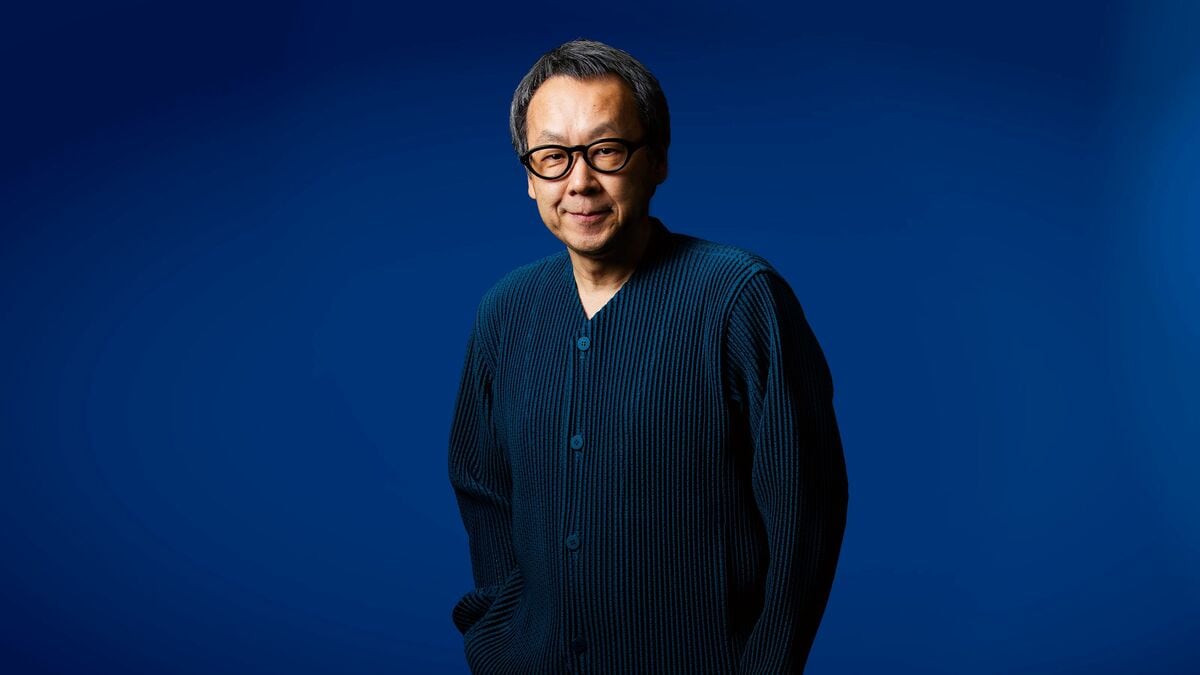

話を"脱線"させやすいのが、対面のいいところ 特別連載(第3回)C Channel株式会社 代表取締役・森川亮氏

コミュニケーションアプリ「LINE」を経営トップとして世界的なツールに育てた森川亮氏。現在は、ライフスタイル提案メディアの運営やeコマース事業を行うC Channelの代表を務めている。これまでオンラインでのコミュニケーションの進化に貢献してきた同氏が考える“対面でのやりとり”の重要性とは──。

本気を伝えるには、対面のやりとりが欠かせない 特別連載(第2回)星野リゾート 代表・星野佳路氏

100年後に旅産業は世界で最も大切な平和維持産業になっている──。そうした思いの下、各地に旅館、リゾート施設を展開する星野リゾート。代表を務める星野佳路氏は、年間を通じて視察や打ち合わせ、現地説明会などで全国を飛び回っている。

打ち合わせは、クリエーティブな行為そのもの 特別連載(第1回)クリエイティブディレクター・佐藤可士和氏

誰もが知る企業のブランド戦略や各種施設の空間デザインなどを手掛けるクリエーターの佐藤可士和氏。仕事において、最も重要なものの一つが「打ち合わせ」の時間だという。その真意はどこにあるのか──。

「EX(エクスプレス)予約」「プラスEX」が選ばれるこれだけの理由!

東海道新幹線での出張をより便利にする「EX予約」「プラスEX」。予約の変更が何度でもできるのが最大の魅力だ。入会キャンペーン実施中。